小学校から継続して実施するフィールドワーク(宿泊学習行事)では、実社会とつながる学びとして、自分たちが培ってきた知識・スキルをツールとして、様々な場所で学びを深めます。

フィールドワーク当日の学びももちろん大切ですが、何より大切な事前学習は約1ヶ月以上前からはじまります。現地で充実したフィールドワークができるよう、事前に教室にいながら得ることのできる情報をリサーチし、先行知識として獲得します。テーマに沿って理解を深める中で、もっと知りたいこと、現地でしか手に入れられないことに対する問いを立て、問いにおける自分の答え(仮説)を持って、現地の活動に向かいます。

現地では、主体的・積極的にフィールドワークを行い、夜には宿舎で考察・振り返りを行います。このプロセスを繰り返し、学校に戻った後には、事後学習として、学びを行動に移します。問題解決に向けた行動、対象地域に対する貢献活動を通じて、目指す学習者像に近づくきっかけとなる活動です。

6年生のフィールドワーク

「災害・復興・防災」

6年生(小6)は東日本大震災に関連する地域として福島県・宮城県でフィールドワークを行います。各教科でも事前学習として震災を扱っており、たとえば、理科では地震発生のメカニズムについて、社会では震災の発生時と復興の過程における行政の働きについて学んでいます。

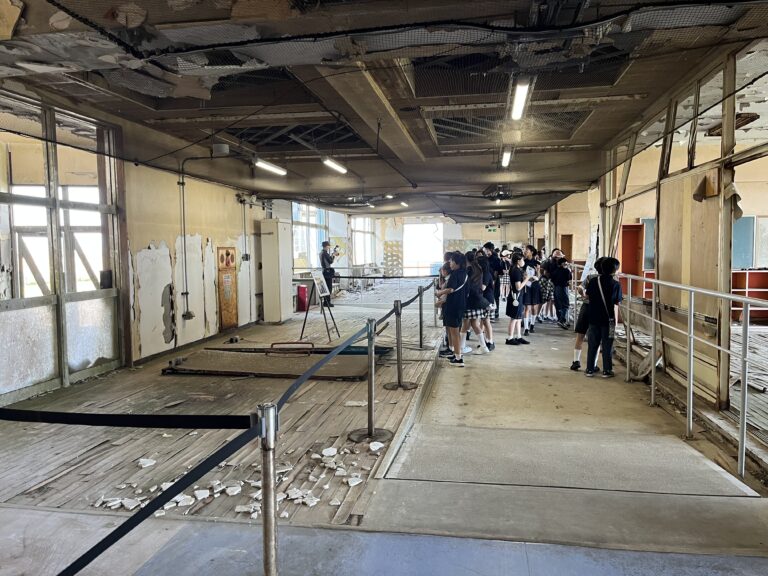

生徒たちは学習班に分かれ、事前学習で学んだ内容をもとに班ごとの探究テーマを立てフィールドワーク当日を迎えます。フィールドワーク中は、震災遺構や資料館へ足を運んだり、さまざまな立場の方から震災に関する講話を聞いたりして、各自が探究テーマに対する答えを探しました。

事後学習は班ごとにポスターを作成し、自分がフィールドワークで学んだことを発信する活動を行います。また、各教科でもフィールドワークの振り返りをおこなうことで、新たな疑問の発見を促しています。

このように、教科の枠にとらわれず横断的に学びを深め、児童自身が探究サイクルを繰り返すことで、問題解決に取り組む姿勢を養うことを目指しています。

7年生のフィールドワーク

「環境・芸術・まちづくり」

7年生(中1)では、「環境」「芸術」「まちづくり」というテーマを学ぶために岡山県倉敷市と直島を訪問しました。倉敷市では繊維工業、製鉄業などで発展を遂げていることで有名なだけでなく、公害対策にも積極的に取り組んでいます。また、美観地区など伝統と発展を両立させていることでも知られています。直島は芸術活動を通してまちづくりをしてきた島で、世界中から観光客が集まっています。

生徒たちは、「技術の進歩は人々の生活を豊かにする」「同じものであっても、背景によって意味合いは変化する」「古さと新しさは共鳴して、固有の価値を創造する」という3つの観点においてそれぞれの班が疑問を出し合い、仮説を立てました。現地では、班ごとに調査・インタビュー活動などを通して検証し、振り返りの時間で結果をまとめました。フィールドワークを通じて団体行動や協働学習、さらにリサーチの手法などを学び、今後の個人探究に応用していきます。

8年生のフィールドワーク

テーマは「多面的な視点から見る社会」

8年生(中2)は、10月に山梨県でフィールドワークを実施します。今年度は個人探究とも深く関わりを持たせます。生徒たちはSDGsの17の目標の観点から、現在山梨県・茨城県で起こっている社会問題について調査しています。生徒たちのもつ問題意識や関心をもとに実際に訪問する場所を決めていきます。事前学習において、自分たちの問題意識やそれに対する仮説を説明できるようにします。そして現場で得た経験や知識をもとに、問題解決策の糸口を見つけられるような実りある学習にしていきたいと考えています。

9年生のフィールドワーク

テーマは「関西研修」と「個人探究」

9年生(中3)では、関西地域で、自身の興味や自ら見つけ出した課題を主なテーマとして個人探究を行います。その際、10年生で行うPersonal Project(PP:パーソナルプロジェクト)を意識しながら、自らのテーマに合った協力先を探し、アポイントメントを取って施設を訪問し、自らの探究活動をより実りあるものにするために必要なアドバイスをもらうことに挑戦します。

また、関西の難関大学を訪れてそこで学ぶ学生に案内してもらうキャンパスツアーや、京都の歴史的な場所を訪れることで、普段の生活からは得ることのできない刺激を受け、自分の興味や関心の幅を広げていきます。

自分の内側にある興味・課題に向き合いつつ、新たな知見も獲得する3泊4日を経て、MYPの集大成であるPPに向けた土台を作っていきます。

10年生のフィールドワーク

「Personal Project ((PP:パーソナルプロジェクト)」

10年生(高1)では、MYPの集大成として、各自でテーマ・学習目標・成果物・評価規準などを設定し、個人探究プロジェクトを遂行します。5月と6月に1日ずつフィールドワークの日が設けられ、自分のプロジェクトにあわせて、行先・目的・内容をセルフプロデュースします。自分が探究するテーマの専門家へアポイントメントを取って訪問したり、成果物の作成時間に充てたり、ワークショップを実施したり、活用方法は様々です。

10年生は次年度に向けて、コースや文理、履修科目の選択が迫られる学年です。自分の将来のキャリアを考える一助となるように、自身の好きなことや得意なことに没頭する時間を通じてアイデンティティーの形成を支援します。

《これまで訪問した行先例》

・筑波大学・東北大学・麻布大学

・JICA・国立歴史民俗博物館

・上野動物園・大森病院

・蓮見工務店+蓮見建築設計事務所

・銀座アロマスクール

・東京アスリート食堂 etc….

11年生のフィールドワーク

「海外大学で講義を受け、Personal Project を英語で発表・議論する」

11年生(高2)はシンガポールにて、班に1名シンガポール国立大学の学生がついて自由行動を行いました。現地の講義では、講師の方からの多くの発問に対して、英語で受け答えする他、議論の時間も多くあったため、生徒たちのコミュニケーション力が増していく実感を得ることができました。

別日では、10年時に行ったパーソナルプロジェクトを英語発表を行いました。発表を聞いて下さった現地の大学生が生徒一人一人の発表内容に質問したり、今後に向けたアドバイスをくれたりと充実した時間になりました。

最終日はマレーシアを訪問しました。村の伝統衣装を着たり、模擬結婚式に参加するといった文化交流を行なったり、訪問先の学校で、現地の生徒達と交流しました。短い時間ではありましたが、全員が打ち解けて仲良くなっていく様子が見られました。